Бхагавад - Гита, или Песнь Господня

Новое поступление

Артикул: 7677

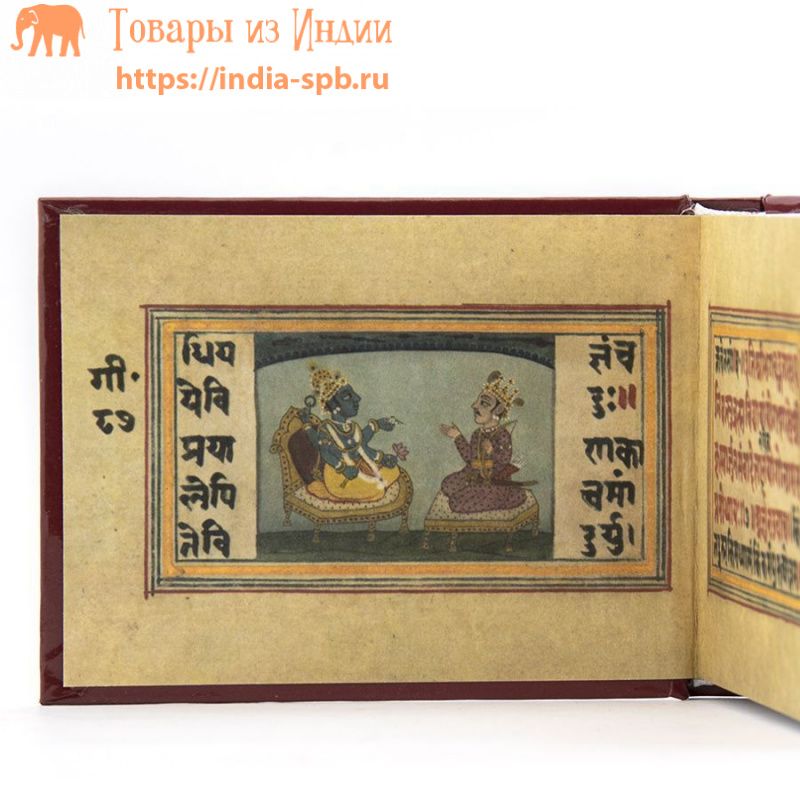

«Бхагавад-Гита» — часть индусской поэмы «Махабхарата» — содержит основные положения Учения Кришны, Великого Учителя Древней Индии, сложившего её мировоззрение.

Предисловие

«Бхагавад-Гита» («Песнь Господня») есть часть великой поэмы «Махâбхâрата», повесть о Великой Войне. В ней излагается история славного рода потомков могущественного царя Бхарата, сына Душианта и Сакунталы, история которой поэтически рассказана в знаменитой драме Кâлидâса. Бхâрата1 означает потомков Бхарата, «маха» означает «великая». Настоящее заглавие книги, таким образом, гласит: «Великая повесть о потомках Бхарата». Один из этих потомков был царь-подвижник Куру. Он занимался аскетическими упражнениями в поле, названном по его имени Курукшетра, т. е. поле Куру. На этом поле и произошла знаменитая битва. Царь Куру имел трёх братьев: слепого царя Дхритараштру, сыны которого сражались вместе с неправой стороной во время Великой Войны; Панду, отца пяти царевичей, сражавшихся за правую сторону, и Видуру, мудрого и справедливого человека, занимавшего высокое положение в царстве. История жизни и деяний этих потомков Бхарата изложена в 18 книгах (Parvans), составляющих содержание знаменитой индусской поэмы. Каждая Парва относится к особому периоду Великой Войны и носит своё собственное название.

Махâбхâрата была составлена великим индусским мудрецом Krishna Dvaipâyana Veda Vyâsa, который привёл в порядок Веды и благодаря этому был назван «Veda Vyâsa» (собравший Веды).

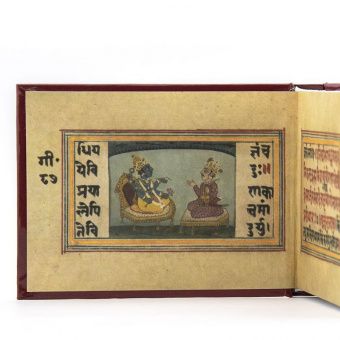

Поэма относится к историческому периоду за 5 000 лет до Р. Х., к моменту, который непосредственно предшествовал новому циклу Кали Юга (чёрный цикл)2. Ввиду важности и опасности исторического перелома сам Господь воплотился на земле в лице Аватара Шри-Кришна3, и с Ним воплотилось много выдающихся людей, желавших помочь миру. Среди них особенно замечательны Арджуна, бывший в предыдущем воплощении Риши Нара4, герой великих подвигов Бхишма и четыре сына Индры5: Юдиштхира, Бхима и близнецы Накула и Сахадева.

Та книга Махâбхâраты, которая заключает в себе эпизод Бхагавад-Гиты, называется «Bhishma Parvan» (книга Бхишмы), так как здесь повествуется о подвигах и мученической смерти индусского героя Бхишмы. Она начинается с приходом мудреца Виаса к слепому царю Дхритараштре, которому он предлагает вернуть зрение, чтобы царь мог следить за перипетиями готовящегося сражения на поле Курукшетра. Царь отказывается видеть братоубийственное столкновение своих детей и племянников. Тогда мудрец дарует ясновидение приближённому царя Санджае6, который и рассказывает своему государю о ходе сражения, в котором участвуют все богатыри и герои Индии. Сам Кришна выезжает на поле сражения со своим любимым учеником Арджуной, принадлежащим к касте Кшатрия (воинов) и потому обязанным сражаться. Но перед самым боем Арджуна видит в первых рядах вражеского войска своих близких и родных; его охватывает ужас и скорбь, он роняет оружие и отказывается сражаться. Тогда Кришна призывает его к долгу, к его дхарме Кшатрия, ободряет его и говорит ту речь, которая называется «Бхагавад-Гūтâ». Она состоит из 18 глав, в которых Кришна развивает идею долга и раскрывает значение духовного подвига.

Вот что говорит А. Безант в своём предисловии к «Бхагавад-Гите»: «Среди бесценных учений, рассыпанных в великой индусской поэме "Махâбхâрата", нет более редкого и драгоценного, чем "Песня Господня". С тех пор как она слетела с божественных уст Шри-Кришны на поле сражения и утолила скорбь его ученика и друга, она укрепила и утешила много измученных и усталых душ. Её цель — поднять того, кто ищет духовного пути, с низших ступеней на высшие ступени отречения, где умирают желания и где Йог7 пребывает в тихом и непрерывном созерцании в то время, как его тело и ум деятельно заняты исполнением долга. Центральный урок Бхагавад-Гиты заключается в том, что духовный человек может не быть отшельником, а единение с Божественной Жизнью может совершиться и продолжаться среди мирской деятельности, так как препятствия к слиянию лежат не вне нас, а в нас самих.

Это Писание посвящено Йоге; Йога же буквально означает слияние, гармонию с божественным законом путём покорения всех своих низших сил. Для достижения этого нужно обрести равновесие, чтобы "я" в слиянии с "Я"8 не переставало пребывать спокойным, несмотря на чередование радости и горя, влечения и отвращения, несмотря на влияние тех "пар противоположностей", тех полюсов, между которыми колеблется жизнь не пришедшей в равновесие души. Поэтому основная нота Бхагавад-Гиты есть равновесие, приведение в гармонию всех свойств человека до тех пор, пока они не начнут вибрировать в полном созвучии с Мировым Я. Такова задача ученика9. Он должен научиться не увлекаться привлекательным и не отвращаться от отталкивающего, а видеть в том и другом проявление Единого, чтобы то и другое являлось ценным уроком, а не оковами, держащими его в плену. Среди вихря жизни должен он найти покой у Господа Мира (The Lord of Peace), исполняя возможно совершеннее каждую свою обязанность, и не ради плодов своей деятельности, а ради выполнения долга. Его сердце — алтарь, его любовь к Господу — пламя, которое горит на алтаре; все его действия, физические и душевные, — жертвоприношения на этом алтаре; раз принесённые, они более не должны заботить его.

Как бы для того, чтобы придать больше яркости уроку, он был дан на поле сражения. (Песнь начинается словами: "На поле Дхармы, на святом поле Куру...". Слово "Дхарма" з н а м е н а т е л ь н о.) Царевич-воин Арджуна должен был сразиться за права своего брата, уничтожив того, кто захватил его престол и угнетал страну; его долг принца и воина — бороться за освобождение своего народа и за восстановление порядка и мира. Как бы для усугубления положения любимые товарищи и друзья стояли на той и другой стороне, надрывая сердце Арджуны мукой и сомнениями. Мог ли он убить тех, кого любил и почитал, и пренебречь узами родства? Нарушить семейное начало — грех, но и оставить народ под игом угнетателя — также грех. В чём же состоит его долг? Справедливость должна быть соблюдена, иначе будет попран закон; но может ли убийство быть безгрешным? Ответом служит главный смысл книги: не имей личного интереса в событии; совершай долг, указанный твоим положением в жизни; пойми, что Ишвара (Бог, Логос нашей Солнечной системы), который одновременно и Господь, и Закон, руководит великой эволюцией, которая закончится в блаженстве и мире; любовью достигни слияния с Ним, а затем исполняй все свои обязанности как долг, сражаясь без страсти или желания, без гнева или ненависти; такая деятельность не куёт для тебя никаких оков, единение осуществляется, и душа остаётся свободной.

Таково очевидное учение этой Священной книги. Но так как все деяния Аватара символичны, мы должны перейти с внешних планов на внутренние и понять, что Курукшетра есть поле сражения Души, а сыны Дхритараштры — её враги на пути восхождения; Арджуна — борющаяся душа ученика, Шри-Кришна — Логос души. Таким образом, учение, данное на древнем Курукшетре, обращается в руководство для всех времён и учит стремящуюся душу шествовать по крутому и тернистому пути, который ведёт к миру. Всем таким душам на Востоке и на Западе даётся этот божественный урок, ибо путь един, сколько бы именований ему ни давать, и все души ищут единой цели, хотя не все ещё понимают своё единство...»

А. Каменская

Автор(ы)СоставительПеревод А. КаменскойISBN5-8609-062-2ИздательствоИЦ РОССАЗИЯ (Новосибирск)Год2016ПереплеттвёрдыйСтраниц224

Вес книги/изделия (в граммах):130

Предисловие

«Бхагавад-Гита» («Песнь Господня») есть часть великой поэмы «Махâбхâрата», повесть о Великой Войне. В ней излагается история славного рода потомков могущественного царя Бхарата, сына Душианта и Сакунталы, история которой поэтически рассказана в знаменитой драме Кâлидâса. Бхâрата1 означает потомков Бхарата, «маха» означает «великая». Настоящее заглавие книги, таким образом, гласит: «Великая повесть о потомках Бхарата». Один из этих потомков был царь-подвижник Куру. Он занимался аскетическими упражнениями в поле, названном по его имени Курукшетра, т. е. поле Куру. На этом поле и произошла знаменитая битва. Царь Куру имел трёх братьев: слепого царя Дхритараштру, сыны которого сражались вместе с неправой стороной во время Великой Войны; Панду, отца пяти царевичей, сражавшихся за правую сторону, и Видуру, мудрого и справедливого человека, занимавшего высокое положение в царстве. История жизни и деяний этих потомков Бхарата изложена в 18 книгах (Parvans), составляющих содержание знаменитой индусской поэмы. Каждая Парва относится к особому периоду Великой Войны и носит своё собственное название.

Махâбхâрата была составлена великим индусским мудрецом Krishna Dvaipâyana Veda Vyâsa, который привёл в порядок Веды и благодаря этому был назван «Veda Vyâsa» (собравший Веды).

Поэма относится к историческому периоду за 5 000 лет до Р. Х., к моменту, который непосредственно предшествовал новому циклу Кали Юга (чёрный цикл)2. Ввиду важности и опасности исторического перелома сам Господь воплотился на земле в лице Аватара Шри-Кришна3, и с Ним воплотилось много выдающихся людей, желавших помочь миру. Среди них особенно замечательны Арджуна, бывший в предыдущем воплощении Риши Нара4, герой великих подвигов Бхишма и четыре сына Индры5: Юдиштхира, Бхима и близнецы Накула и Сахадева.

Та книга Махâбхâраты, которая заключает в себе эпизод Бхагавад-Гиты, называется «Bhishma Parvan» (книга Бхишмы), так как здесь повествуется о подвигах и мученической смерти индусского героя Бхишмы. Она начинается с приходом мудреца Виаса к слепому царю Дхритараштре, которому он предлагает вернуть зрение, чтобы царь мог следить за перипетиями готовящегося сражения на поле Курукшетра. Царь отказывается видеть братоубийственное столкновение своих детей и племянников. Тогда мудрец дарует ясновидение приближённому царя Санджае6, который и рассказывает своему государю о ходе сражения, в котором участвуют все богатыри и герои Индии. Сам Кришна выезжает на поле сражения со своим любимым учеником Арджуной, принадлежащим к касте Кшатрия (воинов) и потому обязанным сражаться. Но перед самым боем Арджуна видит в первых рядах вражеского войска своих близких и родных; его охватывает ужас и скорбь, он роняет оружие и отказывается сражаться. Тогда Кришна призывает его к долгу, к его дхарме Кшатрия, ободряет его и говорит ту речь, которая называется «Бхагавад-Гūтâ». Она состоит из 18 глав, в которых Кришна развивает идею долга и раскрывает значение духовного подвига.

Вот что говорит А. Безант в своём предисловии к «Бхагавад-Гите»: «Среди бесценных учений, рассыпанных в великой индусской поэме "Махâбхâрата", нет более редкого и драгоценного, чем "Песня Господня". С тех пор как она слетела с божественных уст Шри-Кришны на поле сражения и утолила скорбь его ученика и друга, она укрепила и утешила много измученных и усталых душ. Её цель — поднять того, кто ищет духовного пути, с низших ступеней на высшие ступени отречения, где умирают желания и где Йог7 пребывает в тихом и непрерывном созерцании в то время, как его тело и ум деятельно заняты исполнением долга. Центральный урок Бхагавад-Гиты заключается в том, что духовный человек может не быть отшельником, а единение с Божественной Жизнью может совершиться и продолжаться среди мирской деятельности, так как препятствия к слиянию лежат не вне нас, а в нас самих.

Это Писание посвящено Йоге; Йога же буквально означает слияние, гармонию с божественным законом путём покорения всех своих низших сил. Для достижения этого нужно обрести равновесие, чтобы "я" в слиянии с "Я"8 не переставало пребывать спокойным, несмотря на чередование радости и горя, влечения и отвращения, несмотря на влияние тех "пар противоположностей", тех полюсов, между которыми колеблется жизнь не пришедшей в равновесие души. Поэтому основная нота Бхагавад-Гиты есть равновесие, приведение в гармонию всех свойств человека до тех пор, пока они не начнут вибрировать в полном созвучии с Мировым Я. Такова задача ученика9. Он должен научиться не увлекаться привлекательным и не отвращаться от отталкивающего, а видеть в том и другом проявление Единого, чтобы то и другое являлось ценным уроком, а не оковами, держащими его в плену. Среди вихря жизни должен он найти покой у Господа Мира (The Lord of Peace), исполняя возможно совершеннее каждую свою обязанность, и не ради плодов своей деятельности, а ради выполнения долга. Его сердце — алтарь, его любовь к Господу — пламя, которое горит на алтаре; все его действия, физические и душевные, — жертвоприношения на этом алтаре; раз принесённые, они более не должны заботить его.

Как бы для того, чтобы придать больше яркости уроку, он был дан на поле сражения. (Песнь начинается словами: "На поле Дхармы, на святом поле Куру...". Слово "Дхарма" з н а м е н а т е л ь н о.) Царевич-воин Арджуна должен был сразиться за права своего брата, уничтожив того, кто захватил его престол и угнетал страну; его долг принца и воина — бороться за освобождение своего народа и за восстановление порядка и мира. Как бы для усугубления положения любимые товарищи и друзья стояли на той и другой стороне, надрывая сердце Арджуны мукой и сомнениями. Мог ли он убить тех, кого любил и почитал, и пренебречь узами родства? Нарушить семейное начало — грех, но и оставить народ под игом угнетателя — также грех. В чём же состоит его долг? Справедливость должна быть соблюдена, иначе будет попран закон; но может ли убийство быть безгрешным? Ответом служит главный смысл книги: не имей личного интереса в событии; совершай долг, указанный твоим положением в жизни; пойми, что Ишвара (Бог, Логос нашей Солнечной системы), который одновременно и Господь, и Закон, руководит великой эволюцией, которая закончится в блаженстве и мире; любовью достигни слияния с Ним, а затем исполняй все свои обязанности как долг, сражаясь без страсти или желания, без гнева или ненависти; такая деятельность не куёт для тебя никаких оков, единение осуществляется, и душа остаётся свободной.

Таково очевидное учение этой Священной книги. Но так как все деяния Аватара символичны, мы должны перейти с внешних планов на внутренние и понять, что Курукшетра есть поле сражения Души, а сыны Дхритараштры — её враги на пути восхождения; Арджуна — борющаяся душа ученика, Шри-Кришна — Логос души. Таким образом, учение, данное на древнем Курукшетре, обращается в руководство для всех времён и учит стремящуюся душу шествовать по крутому и тернистому пути, который ведёт к миру. Всем таким душам на Востоке и на Западе даётся этот божественный урок, ибо путь един, сколько бы именований ему ни давать, и все души ищут единой цели, хотя не все ещё понимают своё единство...»

А. Каменская

Автор(ы)СоставительПеревод А. КаменскойISBN5-8609-062-2ИздательствоИЦ РОССАЗИЯ (Новосибирск)Год2016ПереплеттвёрдыйСтраниц224

Вес книги/изделия (в граммах):130

Подробнее

670 руб./шт

Достаточно

-

+

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

- Описание

- Отзывы

-

Описание«Бхагавад-Гита» — часть индусской поэмы «Махабхарата» — содержит основные положения Учения Кришны, Великого Учителя Древней Индии, сложившего её мировоззрение.

Предисловие

«Бхагавад-Гита» («Песнь Господня») есть часть великой поэмы «Махâбхâрата», повесть о Великой Войне. В ней излагается история славного рода потомков могущественного царя Бхарата, сына Душианта и Сакунталы, история которой поэтически рассказана в знаменитой драме Кâлидâса. Бхâрата1 означает потомков Бхарата, «маха» означает «великая». Настоящее заглавие книги, таким образом, гласит: «Великая повесть о потомках Бхарата». Один из этих потомков был царь-подвижник Куру. Он занимался аскетическими упражнениями в поле, названном по его имени Курукшетра, т. е. поле Куру. На этом поле и произошла знаменитая битва. Царь Куру имел трёх братьев: слепого царя Дхритараштру, сыны которого сражались вместе с неправой стороной во время Великой Войны; Панду, отца пяти царевичей, сражавшихся за правую сторону, и Видуру, мудрого и справедливого человека, занимавшего высокое положение в царстве. История жизни и деяний этих потомков Бхарата изложена в 18 книгах (Parvans), составляющих содержание знаменитой индусской поэмы. Каждая Парва относится к особому периоду Великой Войны и носит своё собственное название.

Махâбхâрата была составлена великим индусским мудрецом Krishna Dvaipâyana Veda Vyâsa, который привёл в порядок Веды и благодаря этому был назван «Veda Vyâsa» (собравший Веды).

Поэма относится к историческому периоду за 5 000 лет до Р. Х., к моменту, который непосредственно предшествовал новому циклу Кали Юга (чёрный цикл)2. Ввиду важности и опасности исторического перелома сам Господь воплотился на земле в лице Аватара Шри-Кришна3, и с Ним воплотилось много выдающихся людей, желавших помочь миру. Среди них особенно замечательны Арджуна, бывший в предыдущем воплощении Риши Нара4, герой великих подвигов Бхишма и четыре сына Индры5: Юдиштхира, Бхима и близнецы Накула и Сахадева.

Та книга Махâбхâраты, которая заключает в себе эпизод Бхагавад-Гиты, называется «Bhishma Parvan» (книга Бхишмы), так как здесь повествуется о подвигах и мученической смерти индусского героя Бхишмы. Она начинается с приходом мудреца Виаса к слепому царю Дхритараштре, которому он предлагает вернуть зрение, чтобы царь мог следить за перипетиями готовящегося сражения на поле Курукшетра. Царь отказывается видеть братоубийственное столкновение своих детей и племянников. Тогда мудрец дарует ясновидение приближённому царя Санджае6, который и рассказывает своему государю о ходе сражения, в котором участвуют все богатыри и герои Индии. Сам Кришна выезжает на поле сражения со своим любимым учеником Арджуной, принадлежащим к касте Кшатрия (воинов) и потому обязанным сражаться. Но перед самым боем Арджуна видит в первых рядах вражеского войска своих близких и родных; его охватывает ужас и скорбь, он роняет оружие и отказывается сражаться. Тогда Кришна призывает его к долгу, к его дхарме Кшатрия, ободряет его и говорит ту речь, которая называется «Бхагавад-Гūтâ». Она состоит из 18 глав, в которых Кришна развивает идею долга и раскрывает значение духовного подвига.

Вот что говорит А. Безант в своём предисловии к «Бхагавад-Гите»: «Среди бесценных учений, рассыпанных в великой индусской поэме "Махâбхâрата", нет более редкого и драгоценного, чем "Песня Господня". С тех пор как она слетела с божественных уст Шри-Кришны на поле сражения и утолила скорбь его ученика и друга, она укрепила и утешила много измученных и усталых душ. Её цель — поднять того, кто ищет духовного пути, с низших ступеней на высшие ступени отречения, где умирают желания и где Йог7 пребывает в тихом и непрерывном созерцании в то время, как его тело и ум деятельно заняты исполнением долга. Центральный урок Бхагавад-Гиты заключается в том, что духовный человек может не быть отшельником, а единение с Божественной Жизнью может совершиться и продолжаться среди мирской деятельности, так как препятствия к слиянию лежат не вне нас, а в нас самих.

Это Писание посвящено Йоге; Йога же буквально означает слияние, гармонию с божественным законом путём покорения всех своих низших сил. Для достижения этого нужно обрести равновесие, чтобы "я" в слиянии с "Я"8 не переставало пребывать спокойным, несмотря на чередование радости и горя, влечения и отвращения, несмотря на влияние тех "пар противоположностей", тех полюсов, между которыми колеблется жизнь не пришедшей в равновесие души. Поэтому основная нота Бхагавад-Гиты есть равновесие, приведение в гармонию всех свойств человека до тех пор, пока они не начнут вибрировать в полном созвучии с Мировым Я. Такова задача ученика9. Он должен научиться не увлекаться привлекательным и не отвращаться от отталкивающего, а видеть в том и другом проявление Единого, чтобы то и другое являлось ценным уроком, а не оковами, держащими его в плену. Среди вихря жизни должен он найти покой у Господа Мира (The Lord of Peace), исполняя возможно совершеннее каждую свою обязанность, и не ради плодов своей деятельности, а ради выполнения долга. Его сердце — алтарь, его любовь к Господу — пламя, которое горит на алтаре; все его действия, физические и душевные, — жертвоприношения на этом алтаре; раз принесённые, они более не должны заботить его.

Как бы для того, чтобы придать больше яркости уроку, он был дан на поле сражения. (Песнь начинается словами: "На поле Дхармы, на святом поле Куру...". Слово "Дхарма" з н а м е н а т е л ь н о.) Царевич-воин Арджуна должен был сразиться за права своего брата, уничтожив того, кто захватил его престол и угнетал страну; его долг принца и воина — бороться за освобождение своего народа и за восстановление порядка и мира. Как бы для усугубления положения любимые товарищи и друзья стояли на той и другой стороне, надрывая сердце Арджуны мукой и сомнениями. Мог ли он убить тех, кого любил и почитал, и пренебречь узами родства? Нарушить семейное начало — грех, но и оставить народ под игом угнетателя — также грех. В чём же состоит его долг? Справедливость должна быть соблюдена, иначе будет попран закон; но может ли убийство быть безгрешным? Ответом служит главный смысл книги: не имей личного интереса в событии; совершай долг, указанный твоим положением в жизни; пойми, что Ишвара (Бог, Логос нашей Солнечной системы), который одновременно и Господь, и Закон, руководит великой эволюцией, которая закончится в блаженстве и мире; любовью достигни слияния с Ним, а затем исполняй все свои обязанности как долг, сражаясь без страсти или желания, без гнева или ненависти; такая деятельность не куёт для тебя никаких оков, единение осуществляется, и душа остаётся свободной.

Таково очевидное учение этой Священной книги. Но так как все деяния Аватара символичны, мы должны перейти с внешних планов на внутренние и понять, что Курукшетра есть поле сражения Души, а сыны Дхритараштры — её враги на пути восхождения; Арджуна — борющаяся душа ученика, Шри-Кришна — Логос души. Таким образом, учение, данное на древнем Курукшетре, обращается в руководство для всех времён и учит стремящуюся душу шествовать по крутому и тернистому пути, который ведёт к миру. Всем таким душам на Востоке и на Западе даётся этот божественный урок, ибо путь един, сколько бы именований ему ни давать, и все души ищут единой цели, хотя не все ещё понимают своё единство...»

А. Каменская

Автор(ы)СоставительПеревод А. КаменскойISBN5-8609-062-2ИздательствоИЦ РОССАЗИЯ (Новосибирск)Год2016ПереплеттвёрдыйСтраниц224

Вес книги/изделия (в граммах):130Характеристики

Артикул 7677 Распродажа Нет Новинка Да Рекомендуем Нет - Отзывы